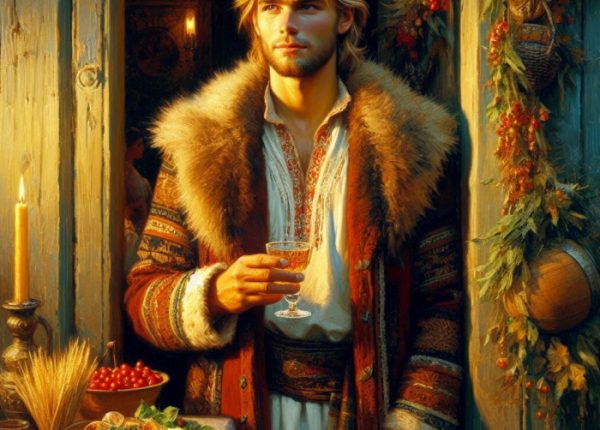

«На посошок»… За этим простым, казалось бы, словом скрывается целый пласт истории и традиций. Задумайтесь, почему мы говорим так, прощаясь и выпивая последнюю рюмку? Неужели дело только в желании поставить точку в застолье? Или за фразой «на посошок» стоит что-то большее, связанное с дорогами, странствиями и древними ритуалами? Отправляемся в увлекательное путешествие по следам этого крылатого выражения, чтобы разгадать его истинное значение и узнать, какие тайны оно хранит.

Откуда пошло выражение «на посошок»

- «На посошок» — это традиционная русская идиома, означающая последнюю рюмку алкогольного напитка, выпиваемую непосредственно перед уходом или отъездом.

История этого колоритного выражения уходит корнями в древнерусский быт и тесно связана с дорожными традициями наших предков. В старину путешествия были долгими и опасными, и странники часто использовали посох — длинную деревянную палку, служившую опорой и защитой в пути. Перед дальней дорогой был обычай собираться всей семьей или общиной, чтобы проводить путника.

Когда все прощальные речи были сказаны и путник уже держал в руках свой посох, готовый отправиться в путь, хозяева предлагали ему последнюю чарку — символический напиток «на дорожку». Эта чарка как бы придавала силы посоху, на который опирался странник, отсюда и пошло выражение «выпить на посошок».

Известный этнограф XIX века Иван Снегирев в своем труде «Русские в своих пословицах» писал: «Посошок в пути — что друг в беде, потому и честь ему последней чаркой». По его свидетельству, иногда рюмку даже ставили на сам посох или клали посох на стол, а на него — чарку.

Интересно, что со временем традиция видоизменилась. В записках путешественника и писателя Ивана Лажечникова есть упоминание более поздней версии обычая: «Выпили посошок, потом на коня, потом стременную, и лишь после этой последней чарки отпустили в путь-дорогу». Здесь мы видим уже целую цепочку прощальных тостов.

Владимир Даль в своем «Толковом словаре живого великорусского языка» отмечает:

Посошок — обычай потчивать отъезжающего, уже одетого в дорогу, последнею рюмкою. Подать посошок на дорожку.

С течением времени выражение «на посошок» стало использоваться не только в контексте далекого путешествия, но и просто как обозначение последней рюмки перед уходом из гостей. Однако в этой традиции по-прежнему живет древний обычай провожать человека с добрыми пожеланиями и надеждой на благополучное возвращение.

Выдающийся русский филолог Борис Успенский заметил:

В традиционном русском застолье каждая рюмка имела свое назначение и имя. «На посошок» — это не просто выпивка, а своеобразный ритуал перехода из одного пространства в другое, из дома — в дорогу.

Так простая бытовая традиция превратилась в устойчивое выражение, которое до сих пор активно используется в русском языке, сохраняя память о древних обычаях и представлениях наших предков.

Зачем на Руси пили на посошок

Писатель Владимир Гиляровский в своей книге «Москва и москвичи» так описывал традицию «посошка»: «После обильного угощения, когда гости уже в шубах стояли в прихожей, хозяин требовал последнюю, посошковую. Пили все, кроме кучеров. Посошок — старинный обычай — полагался обязательно на дорогу всем: и пешему, и конному, и саночнику».

- Этот ритуал, дошедший до наших дней, имел глубокий смысл для наших предков и был связан с непредсказуемостью и опасностью поездок.

Путешествия на Руси были делом не просто трудным, но зачастую смертельно опасным. Отправляясь даже в соседний город на ярмарку, человек не мог быть уверен, что вернется домой без приключений или вообще вернется. Дороги таили в себе множество угроз, подстерегавших путника на каждом шагу.

Кто не слышал поговорку «Дома и стены помогают»? За пределами родных стен странника подстерегали самые разные опасности.

- Густые леса, покрывавшие значительную часть русской земли, становились прибежищем не только для диких зверей, но и для лихих людей. Разбойничьи шайки часто устраивали засады на дорогах, грабя и убивая проезжих купцов и простых путников. «От лихого человека хоть за пазухой схорони» — говорили на Руси, предупреждая об опасности встречи с разбойниками.

- Не менее грозными были встречи с дикими зверями. Волки, особенно в зимнее время, сбивались в стаи и могли напасть даже на обоз. Медведи, кабаны и другие лесные жители представляли серьезную угрозу для одиноких путешественников. Известны случаи, когда целые деревни собирались для проводов купеческого каравана через особо опасный участок леса.

- Погодные условия добавляли трудностей в путешествие. Весенняя и осенняя распутица буквально парализовала движение. Грунтовые дороги размывало так, что они становились непроезжими. Знаменитое выражение «В России две беды — дураки и дороги» имело под собой весьма реальную основу. Многие путники были вынуждены останавливаться в пути на недели, дожидаясь, когда дорога подсохнет или, напротив, зимой — когда выпадет достаточно снега для санного пути.

Историк И.Е. Забелин в своем труде «Домашний быт русских царей» приводит интересный факт:

Даже царские гонцы, отправлявшиеся с важными поручениями, нередко не доезжали до места назначения из-за разлива рек или нападения разбойников. Поэтому важные грамоты отправляли с несколькими гонцами разными путями.

В таких условиях любое прощание перед дорогой могло стать последним. Именно поэтому обычай выпить «на посошок» приобрел особое значение. Посошок — это последняя рюмка, выпиваемая перед самым выходом из дома, когда человек уже взял в руки посох (дорожную палку). Эта рюмка была не просто угощением, а особым ритуалом, в котором близкие как бы передавали часть своей силы и защиты уходящему в путь.

«Выпьем на посошок — счастливый тебе путь, с Богом!» — такими словами обычно сопровождался этот ритуал. В этом напутствии содержалась и молитва о благополучии, и прощание (на случай, если судьба не позволит встретиться вновь), и пожелание удачи.

Этнограф В.И. Даль в своем «Толковом словаре живого великорусского языка» упоминает, что иногда «посошком» называли не только последнюю рюмку, но и первую на постоялом дворе:

Дорожный посошок и дома скрасит, и в пути согреет.

Интересно, что в некоторых губерниях существовал обычай разбивать рюмку после выпитого «на посошок». Считалось, что таким образом отпугивали беду от путника. В других местах, напротив, рюмку бережно хранили до возвращения путешественника, не мыли и не использовали, чтобы «не смыть удачу» с дороги.

Несмотря на все опасности, русский человек не мог жить без дороги. Недаром в народе говорили:

- «Дорога — судьба человека»

- «Всякому своя дорога»

- «Бог пути правит».

А обычай пить «на посошок» стал своеобразным оберегом, последним домашним благословением перед лицом неизвестности.

Так что следующий раз, когда вам предложат выпить «на посошок», знайте — вы участвуете в древнем ритуале, помогавшем нашим предкам преодолевать трудности и опасности долгого пути.

Выражение «на посошок» в русской литературе и кино

Традиционное русское выражение «на посошок» глубоко укоренилось в национальной культуре и нашло отражение во многих произведениях литературы и кинематографа. Эта фраза, означающая последнюю рюмку перед дорогой, стала символом русского гостеприимства и особого отношения к прощанию.

В русской классической литературе

- Иван Сергеевич Тургенев в романе «Отцы и дети» мастерски использует этот обычай, когда Николай Петрович Кирсанов провожает своего сына Аркадия и Базарова. Сцена «на посошок» подчеркивает глубину отцовских чувств и тревогу за сына, уезжающего с идейным нигилистом.

- Николай Васильевич Гоголь в «Мертвых душах» описывает колоритную сцену, когда Чичиков прощается с помещиком Ноздревым: «Ну, на посошок!» — восклицает Ноздрев, демонстрируя свою навязчивую «гостеприимность», которая лишь усиливает желание Чичикова поскорее уехать.

- Антон Павлович Чехов в рассказе «Унтер Пришибеев» использует этот обычай для характеристики персонажей, где выпитый «посошок» становится не столько дорожным благословением, сколько поводом для очередной рюмки и последующего конфликта.

- Примечательно, что Федор Михайлович Достоевский в романе «Братья Карамазовы» трансформирует этот ритуал, превращая «посошок» в символический акт: Алеша Карамазов, уходя от старца Зосимы, получает благословение, которое заменяет традиционную рюмку, но выполняет ту же функцию духовного напутствия в дорогу.

В советской литературе и кино

- Михаил Александрович Шолохов в эпопее «Тихий Дон» многократно обращается к этому обычаю. Особенно пронзительна сцена, когда Григорий Мелехов перед уходом на фронт выпивает «на посошок» с отцом, предчувствуя, что может не вернуться.

- Василий Макарович Шукшин в своих рассказах и киноработах часто использовал мотив «посошка» как элемент народной культуры. В фильме «Калина красная» герой Егора Прокудина (которого играет сам Шукшин) прощается с друзьями перед возвращением в деревню, и традиционный «посошок» становится символическим рубежом между прошлой и будущей жизнью.

- В культовой советской комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» есть блестящая сцена с управдомом Буншей (Юрий Владимирович Яковлев) и вором Жоржем Милославским (Леонид Вячеславович Куравлев), когда они, попав в прошлое, соблюдают древнерусский обычай «на посошок» перед возвращением в современность.

- Эльдар Александрович Рязанов в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» также обыгрывает эту традицию. Знаменитая сцена в бане, где друзья пьют «на посошок» перед полетом Жени Лукашина (Андрей Васильевич Мягков) в Ленинград, становится завязкой всего последующего сюжета.

«На посошок» в современной культуре

- Сергей Довлатов в повести «Заповедник» описывает, как герой, приезжающий работать экскурсоводом в Пушкинские Горы, сталкивается с местной традицией многократных «посошков», превращающих прощание в многочасовое застолье.

- Виктор Олегович Пелевин в романе «Чапаев и Пустота» использует мотив «посошка» как метафору перехода между реальностями, когда главный герой переносится из революционной России в постсоветскую психиатрическую клинику.

- В кинематографе XXI века выражение «на посошок» получило новое прочтение. В фильме Андрея Звягинцева «Левиафан» ритуал «посошка» становится горьким символом безысходности, когда герои пьют не перед дорогой, а словно перед неизбежным жизненным крахом.

- Алексей Ефимович Балабанов в своем последнем фильме «Я тоже хочу» использует сцену прощального «посошка» как мрачное предзнаменование пути в таинственную «колокольню счастья», откуда нет возврата.

- Знаменитый актер и режиссер Никита Сергеевич Михалков многократно обращался к этой традиции в своих работах. В фильме «Сибирский цирюльник» сцена, где русские офицеры пьют «на посошок» перед отъездом генерала, становится ярким выражением национального характера.

Выражение «на посошок» из бытовой традиции превратилось в важный культурный код, через который русская литература и кинематограф исследуют глубинные черты национального характера: щедрость и гостеприимство, особое отношение к расставанию, судьбе и дороге. От классических произведений до современных фильмов этот обычай остается зеркалом, в котором отражается не только праздничная сторона русской души, но и ее трагические глубины, связанные с вечным поиском пути и смысла жизни.

Синонимы выражения «на посошок» в русском языке

Выражение «на посошок» — одно из самых колоритных в русской культуре прощания и проводов. Этот обычай выпить последнюю рюмку перед дорогой имеет глубокие исторические корни и обрастал различными синонимичными выражениями на протяжении веков.

Традиционные синонимы

- На дорожку — пожалуй, самый распространенный синоним «посошка». Выражение подчеркивает цель последнего тоста — обеспечить удачную дорогу путнику. Интересно, что этнографы отмечают: в некоторых губерниях России «на дорожку» пили стоя, уже одевшись в дорожное платье, что символизировало переход из мира домашнего в мир странствий.

- На придорожную — менее известный, но очень поэтичный вариант. В архангельских и вологодских деревнях так называли прощальную чарку, которую выпивали, стоя на пороге дома. По поверьям, «придорожная» чарка отпугивала дорожных духов и нечисть.

- На отвальную — выражение, пришедшее из морского быта. «Когда корабль отваливает от пристани, последний тост за благополучное плавание называют ‘на отвальную'», — писал этнограф И.П. Сахаров в «Сказаниях русского народа».

Обереговые выражения

- На удачу — синоним с явным благопожелательным оттенком. Российский историк быта И.Е. Забелин отмечал: «Выпить на удачу значило заручиться невидимым оберегом на весь путь, особливо зимний или дальний».

- На добрый путь — выражение с прямым позитивным посылом. В народе верили, что дорога после такого тоста будет легкой и безопасной. «И подняли они чарки на добрый путь, и выпили до дна, и перевернули, чтоб ни капли горя в пути не осталось», — так описывает этот обычай один из путевых дневников XIX века.

- На счастливую дорогу — вариант, особенно популярный в купеческой среде. Путешествующие по торговым делам купцы считали такой тост залогом удачных сделок в дороге.

Прощальные формулы

- На прощанье — лаконичный синоним с прямым указанием на ситуацию расставания.

- На простины — архаичное выражение, происходящее от слова «простить(ся)». В некоторых областях России до сих пор прощальный вечер называют «простинами». «Выпить на простины — значит проститься с домом, будто испросить у него прощения за долгое отсутствие», — отмечал фольклорист А.Н. Афанасьев.

- На расставаньице — уменьшительно-ласкательная форма подчеркивает эмоциональность момента прощания. Часто использовалась в женской речи при проводах мужей или сыновей.

Региональные варианты

- На посох — упрощенный вариант «посошка», распространенный в северных говорах.

- На стременную — исторически этот термин означал чарку водки, выпиваемую всадником, уже сидящим в седле с ногой в стремени. Сегодня используется как синоним «посошка», хотя изначально имел несколько иное значение.

- На коня — казацкий вариант прощального тоста, подчеркивающий важность лошади в дороге.

- На путину — выражение, распространенное среди поморов и рыбаков. «Путиной» называли период промысла, и выпить «на путину» означало пожелать удачного лова.

От народных корней к современному застолью

- На посошок дорожный — развернутый вариант классического выражения.

- На ход ноги — современное городское выражение с тем же значением.

- На колеса — шутливый автомобильный вариант старинного обычая, появившийся в XX веке.

Интересно, что этнолингвисты отмечают: почти все синонимы «посошка» содержат идею движения, пути, дороги, что подчеркивает связь этой традиции с древними представлениями о дороге как о переходе между мирами, требующем особой ритуальной защиты.

Синонимы выражения «на посошок» в иностранных языках

Русское выражение «на посошок» — особый культурный феномен, обозначающий последнюю рюмку перед дорогой. Это понятие, глубоко укоренившееся в славянской культуре гостеприимства, имеет удивительные аналоги во многих языках мира, отражая универсальность человеческого желания продлить приятное общение перед расставанием.

Европейские языки

В английском языке существует выражение «one for the road» (буквально «одна на дорогу»), которое в точности соответствует нашему «на посошок». Интересно, что в ирландском английском есть более красочная вариация — «the stirrup cup» (стременная чаша), отсылающая к древней традиции, когда хозяин подавал последний напиток уже сидящему в седле гостю.

Французы говорят «le coup de l’étrier» (глоток стремени) — выражение, также возникшее из рыцарской традиции. Как писал французский историк Жак Ле Гофф: «Последний бокал вина, поданный всаднику, уже поставившему ногу в стремя, был не просто жестом вежливости, но ритуалом, символизирующим пожелание удачного пути».

В немецком языке используется «Absacker» (буквально «то, что опускает»), что метафорически указывает на успокаивающий эффект последней рюмки. Немецкий писатель Иоганн Вольфганг фон Гёте однажды заметил: «Последний глоток перед дорогой — это печать на воспоминаниях о проведенном вместе времени».

Скандинавские традиции

Скандинавы с их суровым климатом и традициями долгих застолий имеют несколько понятий для последней рюмки. В шведском языке это «avskedsskål» (прощальный тост), а в финском — «läksiäismalja» (прощальный кубок).

Древнескандинавские саги рассказывают о том, как викинги перед отплытием поднимали «bragarfull» — особый прощальный кубок, сопровождавшийся клятвами и обещаниями вернуться.

Восточные аналоги

В японской культуре последняя чашка саке перед прощанием называется «кирадзаке» (切り酒), что буквально означает «завершающее саке». Японский поэт Мацуо Басё в своем хайку написал:

Последняя чашка саке перед расставанием горька, как осенний ветер.

Китайская традиция «送别酒» (sòng bié jiǔ — прощальное вино) известна со времен династии Тан. Великий поэт Ли Бо посвятил этому ритуалу несколько стихотворений, включая знаменитое «Прощание с другом», где есть строки: «Мы выпьем последнюю чашу вина, и после неё наши пути разойдутся, как реки, текущие к разным морям».

Ближний Восток и Средиземноморье

В турецкой культуре существует понятие «yol kesme kadehi» (чаша, преграждающая путь) — символический последний напиток, который должен «задержать» уходящего гостя.

Греки практикуют «το κατευόδιο» (катеводио) — традицию преподнесения последнего напитка, сопровождаемого пожеланиями хорошей дороги. Известный греческий писатель Никос Казандзакис отмечал:

Последняя рюмка узо связывает узами дружбы даже тех, кто расстается навсегда.

Латинская Америка

В испаноязычных странах Латинской Америки распространено выражение «la del estribo» (стременная), аналогичное французскому. В Аргентине и Уругвае заключительную рюмку мате или алкоголя часто называют «la de la vereda» (та, что на тротуаре) — намек на то, что её выпивают, уже стоя на пороге дома.

Колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес в одном из своих рассказов описывает:

Последняя рюмка текилы перед дорогой — это не прощание, а обещание новой встречи, запечатанное огнем алкоголя.

Интересные исключения традиции «на посошок»

Удивительно, но в некоторых культурах концепция «последней рюмки» воспринимается негативно. Например, в некоторых регионах Италии существует поверье, что выпивать «l’ultimo bicchiere» (последний бокал) — плохая примета, поэтому итальянцы часто «обманывают судьбу», называя последнюю рюмку предпоследней — «il penultimo».

Наше родное «на посошок» имеет особую поэтичность, связанную с образом дорожного посоха — символа пути и странствий. Эта метафора превращает простой ритуал в глубокое культурное действо, соединяющее понятия дороги, судьбы и дружеской поддержки в одном ёмком выражении.

Таким образом, «на посошок» и его иноязычные аналоги демонстрируют, как в различных культурах независимо возникали схожие традиции, облекаемые в уникальные языковые формы, отражающие особенности национального характера и исторического опыта каждого народа.

Когда уместно говорить: «на посошок»

Фраза «на посошок» глубоко укоренилась в русской культуре и быте, став неотъемлемой частью ритуала прощания. Эта традиция, окутанная народной мудростью и историческими корнями, имеет свои особые правила и обстоятельства применения.

Правила «посошковой» традиции

Выражение «на посошок» уместно произносить исключительно в момент прощания, когда гость уже собрался уходить, одет и стоит у порога. По традиции, отказываться от такой рюмки считалось плохой приметой – дорога могла оказаться неудачной.

Интересно, что в некоторых регионах России существовало поверье: после «посошка» нужно было присесть «на дорожку», а затем, не оглядываясь, выйти из дома. Этнограф Сергей Максимов писал: «Обычай присесть перед дорогой объясняется желанием обмануть нечистую силу: якобы никуда не собираешься, раз садишься».

Современные контексты употребления

В современной культуре фраза «на посошок» используется в следующих ситуациях:

- При прощании с гостями – когда застолье подходит к концу, и гости собираются домой. Фраза уместна только когда гости уже встали из-за стола, оделись и готовы выходить.

- Перед дальней дорогой – особенно актуально перед длительным путешествием, командировкой или переездом. Традиционно считается, что последняя рюмка придаст сил и защитит путника в дороге.

- В ресторанной культуре – в некоторых заведениях могут предлагать «на посошок» как комплимент от заведения – последнюю рюмку за счет заведения.

- На корпоративных мероприятиях – часто используется как ритуальное завершение официальной части вечера, символизирующее переход к неформальному общению.

- В туристической среде – гиды или экскурсоводы могут включать рассказ об этой традиции в программу культурных туров по России, предлагая гостям страны приобщиться к локальному обычаю.

В разговорной речи выражение «на посошок» иногда используется и в переносном смысле – как обозначение последнего действия перед завершением какого-либо процесса, не обязательно связанного с застольем или алкоголем.

Когда говорить «на посошок» неуместно

Традиция «последней рюмки» глубоко укоренилась в русской культуре. Перед долгим путешествием хозяева предлагали гостю последнюю чарку — символическую поддержку, которая должна была придать сил в дороге, как и деревянный посох.

Посошок — в путь-дорожку, чтоб не устали ножки»

— гласит старинная поговорка, отражающая первоначальный смысл традиции.

Однако не всегда уместно предлагать человеку «на посошок».

За рулем

Самая очевидная ситуация — когда человек собирается садиться за руль. По данным ГИБДД, около 20% всех дорожно-транспортных происшествий связаны с вождением в нетрезвом состоянии. Статистика неумолима: даже небольшая доза алкоголя снижает концентрацию внимания и увеличивает время реакции.

«Я выпил всего одну рюмку на посошок» — эта фраза стала последней для многих водителей и их пассажиров. Вспоминается трагический случай, произошедший в 2018 году, когда молодой человек, поддавшись на уговоры друзей выпить «на посошок», попал в аварию, в которой погибли два человека.

На деловых встречах

Профессиональный этикет часто не предполагает алкогольных «посошков». Деловой обед или ужин — это прежде всего работа, а не повод для расслабления. Предложение «на посошок» может быть воспринято как непрофессиональное поведение и нанести ущерб деловой репутации.

Известен случай, когда крупный контракт между российской и японской компаниями был сорван из-за того, что российская сторона настойчиво предлагала японским коллегам выпить «на посошок», что было воспринято как проявление неуважения к их культуре и времени.

В компании непьющих

Предложение выпить «на посошок» может поставить в неловкое положение людей, которые не употребляют алкоголь по религиозным, медицинским или личным причинам. Уважение к выбору других — признак высокой культуры общения.

При проблемах со здоровьем

Предлагая кому-то выпить «на посошок», вы можете не знать о проблемах этого человека. Для людей с недугами «посошок» может оказаться большой бедой для ывашего гостя.

Альтернативы «посошку»

Традиция прощания может выражаться разными способами:

- Чашка чая или кофе перед дорогой

- Символический подарок на память о встрече

- Просто теплые слова и пожелания хорошего пути

Интересные факты про «посошок»

Психологи объясняют популярность «посошка» не только традицией, но и сложностью прощания для многих людей. Последняя рюмка часто служит своеобразным ритуалом, помогающим справиться с расставанием.

Народная мудрость предостерегает: «Не посошок пьян человек, а все предыдущие», напоминая о том, что именно последняя рюмка часто становится лишней и приводит к нежелательным последствиям.

Умение вовремя остановиться и сказать «нет» предложению выпить «на посошок» — это проявление не только заботы о собственном здоровье, но и уважения к окружающим. Истинное гостеприимство выражается не в количестве выпитого, а в теплоте отношений и искренней заботе о благополучии гостей.

Какие еще алкогольные традиции существовали на Руси (кроме «на посошок»)

Культура употребления алкоголя на Руси была глубоко символичной и ритуализированной, что опровергает расхожий миф о бесконтрольном пьянстве.

- Подлинные русские питейные традиции отражали не только особенности быта, но и духовные ценности народа.

- Чарочка по кругу

Одной из самых древних традиций было пить из общей чары, пускаемой по кругу. Эта традиция символизировала единство и братство собравшихся. В «Повести временных лет» упоминается, как князь Владимир говорил: «Руси есть веселие пити, не можем без того быти». Однако это «веселие» было строго регламентировано. Чара передавалась от старшего к младшему, каждый отпивал небольшой глоток и передавал дальше. Отказаться считалось проявлением неуважения к хозяину и собравшимся.

- Ритуальное пьянство

Интересно, что на больших праздниках существовал обычай «ритуального пьянства». Особенно почетным гостям подносили огромные чаши — братины, вмещавшие до нескольких литров меда или вина. По этикету гость должен был осушить такую чашу до дна. Однако здесь был секрет: братина имела двойное дно, и реальный объем напитка был значительно меньше кажущегося.

- Именинные чаши

На именины существовал обычай «пить именинные чаши». Первую поднимали за здравие именинника, вторую — за его родителей, третью — за царя. Историк И.Е. Забелин писал: «Именинные чаши пили с особым уважением и благоговением, стоя, сняв шапки, после молитвы».

- «Пить заздравную чашу»

Традиция «пить заздравную чашу» требовала особого красноречия. Тот, кто поднимал тост, должен был произнести витиеватую речь с добрыми пожеланиями. Существовали даже специальные сборники «подходящих речей» для разных случаев. Историк Н.И. Костомаров отмечал: «Застольные речи русских людей XVI-XVII веков по красоте слога и глубине мысли не уступали лучшим образцам европейского красноречия».

- Церемония подблюдного пива

Особой традицией было «подблюдное пиво» — церемония гадания, соединенная с питием пива. Девушки опускали в блюдо с пивом свои кольца или другие небольшие предметы, после чего пели подблюдные песни. Вытаскивая наугад предметы, предсказывали судьбу их владелиц. Затем пиво распивалось участницами гадания.

- Календарные традиции

Алкогольные традиции были тесно связаны с календарем. Так, на Масленицу пили медовуху, на Пасху — красное вино, символизирующее кровь Христову, на Троицу — ягодные наливки. При этом в пост употребление алкоголя строго запрещалось, что составляло до 200 дней в году.

- «Пить мировую»

Замечательным обычаем было «пить мировую» — особый ритуал примирения поссорившихся. Часто его инициировали старейшины или уважаемые люди. Противникам подносили чашу, из которой они должны были выпить поочередно, символически «смывая» обиды. После этого полагалось обняться и поцеловаться. Этнограф С.В. Максимов писал: «Выпивши мировую, русский человек считал грехом возвращаться к прежней ссоре».

- «Трезвенное общество»

Малоизвестным фактом является существование на Руси «трезвенных обществ» — своеобразных клубов, члены которых давали обет воздержания от алкоголя в определенные дни или периоды. Такие общества часто формировались при монастырях и церквях. Некоторые купеческие гильдии также вводили строгие правила употребления алкоголя для своих членов.

- Питейный этикет

Русский питейный этикет был строго иерархичен. Первым пил хозяин, затем — самый почетный гость, далее — по старшинству. Отказаться от предложенной чарки без уважительной причины считалось оскорблением. Однако существовали и формулы вежливого отказа: «Уволь, батюшка, душа не принимает» или «Не по нутру мне ныне хмельное».

Как видим, алкогольные традиции Руси представляли собой сложную систему социальных взаимодействий, где важным было не количество выпитого, а соблюдение ритуала, символическое значение действа и умение вести себя подобающим образом. Эти традиции ярко опровергают стереотип о беспробудном русском пьянстве и свидетельствуют о высокой культуре употребления алкоголя нашими предками.

2025-03-22T15:42:17+0300

Комментарии закрыты.